福井県はよくおたまじゃくしの形と例えられます。その頭の部分を嶺北、尾の部分を嶺南と区分けされています。

今回は、その嶺南に根付いてきた伝統工芸「若狭塗箸」について、調べてみます。

「塗箸」の誕生は若狭地方

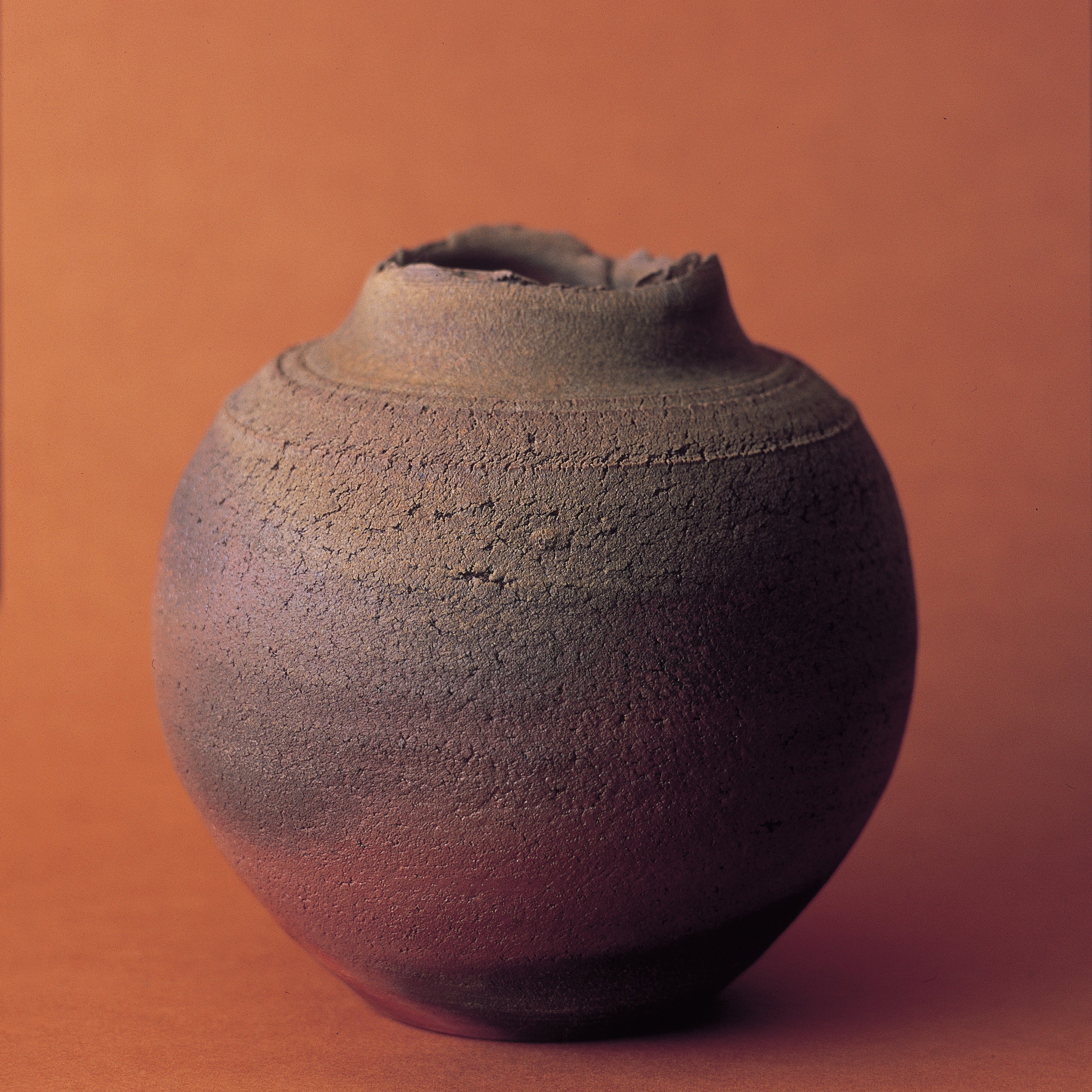

晴れた日の若狭湾。青く澄んだ綺麗な海底を表現する若狭塗り箸

海の町、若狭小浜の浜辺で、波に洗われる砂や貝殻を漆とともに箸につけたことから、生まれたとされています。その後、江戸時代1764~71年(明和年間)に、小浜藩主・酒井忠勝侯により「若狭塗」と命名されました。

若狭塗箸の特徴は、海底を連想させる貝殻や卵の殻を色とりどりの色漆で十数回塗り重ねるところにあります。 塗り重ねた漆の層を丁寧に磨き上げることで、美しい海底のような質感が浮かび上がります。 また、若狭塗箸の箸先は細くとがっていることから、「鶴のくちばし」とも呼ばれ、縁起の良い長命長寿の箸とも称されてきました。

全国の塗り箸の約80%以上を占めるとも言われる若狭塗り箸ですが、先ほど述べた特徴を維持するだけ伝統技術を受け継がれることは難しく、後継者不足も否めないのが実情です。貝殻などと漆を幾度も塗り重ねて、計り知れないほどの海底の神秘さ、美しさを表現する匠の技は、技術もさることながら、芸術性にも優れています。そのような若狭塗り箸は、手数もかかり、最初の工程から作り上げるまでに1年を有するものも少なくありません。

80%以上のシェアを誇ると言われる若狭塗り箸は、大量生産されたものやデザインの簡易的な安価なものも製造されてきたため、発展してきたとも言えます。また、漆ではなく、化学塗料の発達とともに、たくさんの人々が若狭塗り箸を使っていただけるようになったのも要因の一つです。

ここまでが、若狭塗り箸に携わってこられた人々からお聞きしたことです。

技を受け継ぐこと、古くから同じように真摯に向き合い、新しい感性を時代に合わせて取り入れながら、逸品を作り続けることは、いずれの伝統工芸にとっても重要な課題であり、常に向き合っていかなければならない。受け継ぐという難しさを私は、さまざまな手仕事の職人さんとお話をするごとに感じます。

そのような継承の難しさという背景の中、ただただ海の底の神秘的な世界をあの小さな箸に作り出す若狭塗り箸を皆様にお届けできたらと思っています。

今回、漆ではないですが、化学塗料を使ったそれでも海の底の美しさが再現されているお箸に出会いました。数量限定での販売になります。ぜひとも、ご覧いただければと思います。

**

五十嵐郁子

1975年生。東京在住。エーデパディレクター。福井県越前市生まれ。日本女子大学卒。大学生の2人の娘の母。東京福井県人会理事。福井市応援隊サポーター。